La nostra impronta

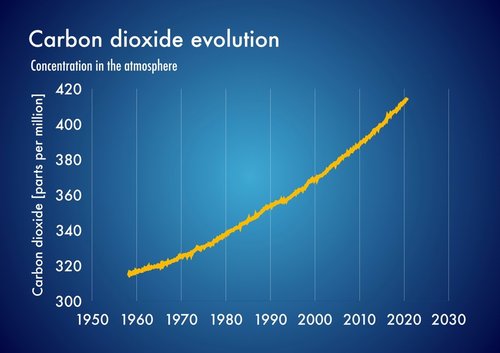

Gli studi sul clima evidenziano come la principale causa del riscaldamento globale sia effettivamente quella antropica e come risieda, nello specifico, nell’incremento dei gas serra nell’atmosfera (in special modo dell’anidride carbonica) a causa dell’uso di combustibili fossili.

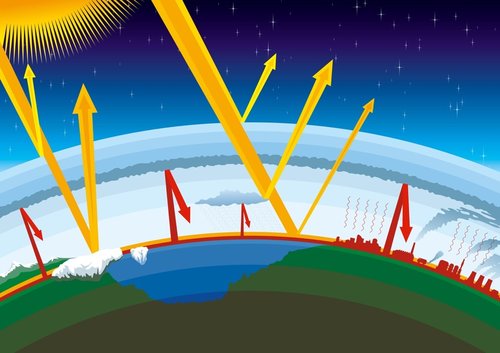

Anche se trasparenti alle radiazioni solari in ingresso nell’atmosfera, i gas ad effetto serra come il vapore acqueo, l’anidride carbonica o il metano, anche se presenti in bassa concentrazione sono in grado di assorbire la radiazione riemessa dalla superficie terrestre (sostanzialmente nel campo dell’infrarosso) dopo che è stata riscaldata.

Tale radiazione viene poi nuovamente emessa dai gas in due direzioni: verso lo spazio esterno e verso la superficie terrestre. Ciò fa sì che la temperatura media sulla Terra sia di circa 30 °C superiore a quella che avremmo in assenza di atmosfera.

L’effetto serra svolge dunque un ruolo cruciale nel rendere il nostro Pianeta un luogo adatto alla vita. Nell'ultimo secolo, però, l'eccesso di gas serra nell'atmosfera ha prodotto un riscaldamento anomalo di cui stiamo cominciando a pagare le conseguenze. Il principale responsabile dell’attuale riscaldamento globale è l’anidride carbonica (CO2), che non è il gas serra più “potente” ma di gran lunga il più abbondante tra quelli emessi dalle attività umane.

Anche il vapore acqueo ha un contributo importante sull’effetto serra. La concentrazione atmosferica del vapore acqueo è determinata dai processi naturali di evaporazione e condensazione e non è modificata in modo significativo dalle emissioni umane. Il vapore acqueo non è quindi direttamente responsabile del cambiamento climatico, ma ha un effetto di rinforzo molto importante perché l’aumento della temperatura causa una maggiore evaporazione e il maggior contenuto di vapore acqueo nell’atmosfera aumenta a sua volta l’effetto serra.

Fu lo svedese Svante Arrhenius il primo scienziato a supporre, nel 1896, che le emissioni del diossido di carbonio per causa antropica fossero in grado di condurre a un aumento della temperatura media della Terra.

All'epoca, però, tali emissioni avevano livelli esigui ed era considerata remota la prospettiva di un notevole riscaldamento della superficie terrestre. Oggi le circostanze sono mutate drasticamente e i rischi divenuti effettivi e tangibili: emettiamo 37 giga tonnellate di CO2 all'anno, soprattutto dalla combustione di carbone, petrolio e gas naturale per fare tutto ciò di cui abbiamo bisogno (mobilità, energia elettrica e termica, produzione di cibo e oggetti e altro ancora).

Ma l’effetto delle attività antropiche sul clima è solo una parte dell’impatto complessivo che la nostra specie esercita sul pianeta, tant’è che ormai la nostra epoca ha assunto il carattere di un vero e proprio periodo geologico, denominato “Antropocene”.

Nel 1971 gli statunitensi Ehrlich e Holdren intuirono che era possibile misurare il singolo impatto ambientale di ciascuno e scrissero un’equazione che consentisse di farlo: Impatto ambientale = Popolazione x Benessere economico x Tecnologia.

A partire da questa formula iniziale, il canadese William E. Rees e lo svizzero Mathis Wackernagel nel 1996 studiarono e introdussero il concetto di Impronta Ecologica, l’indicatore aggregato che misura la sostenibilità e pone a confronto il dispendio umano di risorse naturali in un dato luogo, con la possibilità del nostro Pianeta di rigenerarle.

L’Impronta Ecologica rappresenta la “superficie di terra bioproduttiva” di cui ha bisogno ognuno di noi per produrre tutte le cose che utilizza ogni giorno (cibo, oggetti, energia, abitazioni, mezzi di trasporto ecc.) e per assorbire i suoi rifiuti e inquinamenti.

L’Impronta Ecologica mette insieme i dati che riguardano il consumo di suolo, inteso come risorse ecosistemiche e li confronta con la biocapacità del Pianeta.

L’impronta ecologica è stata la prima ad essere entrata nell’uso comune come strumento di misura della sostenibilità, ma ad essa si affiancano altre impronte che consentono di stimare l’impatto di persone, comunità, organizzazioni, servizi, prodotti su una o più componenti ambientali.

Quando vogliamo quantificare il nostro impatto sul clima, lo strumento che utilizziamo è l’impronta di carbonio.

PROPOSTA PRATICA

Cos’è l’Impronta Ecologica e come si calcola

Far conoscere ai ragazzi com’è nata e cos’è l’Impronta Ecologica e presentare il Footprintcalculator per proporre ai ragazzi di calcolarla.

Misurare la propria Impronta Ecologica è uno dei primi passi per provare a fare delle scelte diverse e ridurre l’impatto ambientale. L’esercizio di calcolare la propria impronta è fondamentale per fermarsi un attimo ed iniziare a porsi delle domande sul proprio stile di consumo e di vita.

Ogni ragazzo potrà misurare la propria Impronta Ecologica a casa con l’aiuto dei genitori per portare poi il risultato in classe e fare un confronto con gli altri alunni. Questo esercizio servirà per capire quali sono i settori maggiormente di impatto e poter così ipotizzare delle azioni da mettere in pratica.

Creare un dibattito in classe, confrontando le risposte e elaborando assieme l’Impronta di classe, permetterà di ottenere dei dati che restituiscano una media della stima delle emissioni dell'intera classe. È inoltre possibile calcolare con i ragazzi l’Impronta della scuola considerando diversi aspetti come il consumo di energia elettrica e termica, l’impatto della mobilità casa-scuola, la gestione dei rifiuti, il consumo d’acqua, l’utilizzo di materiali e l’impatto dovuto a distributori automatici, area bar e altro ancora.

Esistono altri tipi di impronta, come quella idrica e quella di CO2 che è possibile calcolare per un'analisi più completa.

SUGGERIMENTI

Link

Ultimo aggiornamento 25/11/2025

URL: https://www.arpa.fvg.it/temi/temi/educazione-ambientale/sezioni-principali/ambientarsi-20/cambiamenti-climatici-e-qualita-dellaria/la-nostra-impronta-insegnanti/