Qualità dell'aria e cambiamenti climatici

L’aria fa parte in maniera così profonda della nostra vita che se qualcuno ci chiedesse di dire cos’è molti di noi si troverebbero in un primo momento in difficoltà. Il cocktail di gas, particelle solide e liquide che formano l’aria è Il risultato di una lunga trasformazione nella composizione dell’atmosfera terrestre che a partire dalla formazione del nostro pianeta è mutata fino a raggiungere la sua forma attuale. L’aria che respiriamo tutti i giorni è composta in volume, dal 78% di azoto e dal 21% di ossigeno ed è nella maggior parte dei casi innocua. Ma sarà sempre così? L’aria che permette a miliardi di esseri viventi di respirare è un bene prezioso non sostituibile. È indispensabile che tutti quanti contribuiamo per mantenerla in buona qualità.

La qualità dell’aria e l’inquinamento atmosferico

L’Aria, quando è di buona qualità e non è nociva per la nostra salute e per quella degli organismi che vivono sulla terra, è priva di determinate sostanze chiamate “inquinanti”. L’inquinamento è presente nei luoghi chiusi (indoor) e all’aria aperta (outdoor); quest’ultimo è il principale fattore di rischio ambientale in particolare nella Pianura Padana e negli ambienti di fondovalle dove la scarsa movimentazione dell’aria e l’inversione termica mantengono elevate le concentrazioni di inquinanti.

L’ARPA FVG, l’istituto Superiore di Sanità (ISS) ed altri enti svolgono diverse attività di monitoraggio e ricerca per controllare le sorgenti dell’inquinamento (Da dove proviene? Chi lo produce?) e per ridurre l’esposizione della popolazione a tali sostanze .

Scopri di più sulla qualità dell’aria indoor e outdoor!

Quali sono le caratteristiche per una buona qualità dell’aria?

Non è solo l’aria aperta ad essere talvolta inquinata dalle cause che ben conosciamo come le industrie, i trasporti, gli incendi, il riscaldamento, la produzione di energia. Anche nei luoghi chiusi si possono creare delle condizioni che rendono l’aria che respiriamo di cattiva qualità: basta pensare ad una stanza non arieggiata, ai batteri ed i virus presenti nell’aria quando siamo malati ma anche il fumo di sigaretta, la polvere o il fumo generato con la cottura dei cibi, alcune sostanze emesse dai mobili o dall’arredamento come la formaldeide ed infine alcune sostanze chimiche presenti in molti detergenti. Vediamo insieme quali sono i parametri che ci permettono di valutare se l’aria che respiriamo è buona o meno:

- Concentrazione di anidride carbonica (CO2), monossido di carbonio (CO) e composti organici volatili (VOC);

- Concentrazione di polveri sottili (PM10, PM2,5);

- Concentrazione di ossidi di azoto ( N2O, NO2, NO);

- Concentrazione di Ozono (O3);

- Temperatura;

- Umidità relativa dell’aria;

- Pressione atmosferica;

- Concentrazione di radon;

- Ventilazione (di origine naturale o forzata).

Le principali fonti di inquinamento dell’aria

I fattori che contribuiscono all’inquinamento atmosferico possono essere suddivisi in due macro categorie:

- I fattori antropici (cioè causati dall'uomo);

- I fattori naturali.

In Europa esiste una legislazione comunitaria, declinata poi a livello nazionale e regionale, per individuare, monitorare e regolare le principali fonti di inquinamento.

ARPA Friuli Venezia Giulia gestisce l’inventario delle emissioni che consente di tenere traccia di chi emette, cosa emette, quante emette e quindi della tipologia degli inquinanti e delle loro quantità.

Tra le principali cause antropiche di inquinamento troviamo:

- Produzione di energia e combustibili;

- Combustione non industriale (come ad esempio la combustione domestica nei caminetti e nelle stufe);

- Combustione industriale;

- Processi produttivi (come ad esempio nelle fonderie);

- Estrazione e distribuzione di combustibili;

- Verniciature e utilizzo di solventi;

- Trasporto su strada, su rotaia, aereo, navale e diportistico;

- Aeroporti, porti, ferrovie, mezzi agricoli;

- Smaltimento rifiuti;

- Agricoltura;

- Altre fonti (per esempio: le automobili emettono composti organici volatili che, reagendo con la luce, formano ozono: questi composti sono definiti inquinanti secondari perché derivano da interazioni chimiche o luminose degli inquinanti primari).

Un pericolo invisibile: il radon

Per quanto riguarda l’inquinamento indoor (dei luoghi chiusi) lo sapevi che esiste un gas invisibile, inodore e radioattivo che si infiltra molto facilmente anche nelle nostre case?

Si chiama radon, ed è un gas nobile inerte, radioattivo che si origina nella serie di decadimento dell'Uranio 238. Il peso atomico dell’uranio è elevato e per cercare stabilità rilascia energia e si trasforma in isotopi diversi tra cui il Radon 222.

Se inalato in maniera costante, è considerato molto pericoloso per la salute umana poiché le radiazioni ionizzanti da lui emesse hanno la capacità di modificare e danneggiare il DNA delle cellule e provocare il cancro al polmone.

È presente in quantità variabile in tutta la crosta terrestre, risale dal sottosuolo e con facilità entra nelle nostre case e si può diffondere in tutte le stanze, non soltanto nelle cantine, nei garage o nelle taverne.

Fortunatamente, misurarlo è molto semplice e, in Friuli Venezia Giulia, ARPA FVG controlla periodicamente tutte le scuole del territorio, così come altri luoghi pubblici e di lavoro.

Se nutri il sospetto he la zona dove abiti o la tua abitazione superino la soglia di sicurezza, Arpa FVG, ad un costo modesto ti offre la possibilità di verificare il livello di radon a casa tua.

Ma possiamo fare qualcosa per prevenire la presenza di questo gas? Qui puoi trovare un documento di Arpa FVG con alcune proposte di interventi strutturali per minimizzare l’inquinamento da radon nelle nostre abitazioni.

Meteo, clima e cambiamenti climatici

Meteo e clima: ma che differenza c’è?

Prima di parlare di cambiamenti climatici, è indispensabile sapere la differenza fra meteo e clima.

Il tempo meteorologico, detto comunemente meteo, è l’insieme delle condizioni atmosferiche (temperatura dell’aria, pressione, nuvolosità, umidità, direzione e velocità del vento, ecc.) in un’area specifica in un preciso momento. Può essere influenzato da molti fattori e i suoi effetti si esauriscono in un breve periodo.

Il clima invece prende in considerazione le condizioni atmosferiche in un arco di tempo lungo. Si tratta di un valore medio, calcolato sulla base del meteo giornaliero nel corso di molti anni (in genere almeno 30 anni). È quindi importante distinguere le previsioni meteo dalle proiezioni climatiche.

Le previsioni meteo ci dicono che tempo farà domani o al massimo tra due o tre giorni.

Le proiezioni climatiche (realizzate con strumenti molto avanzati che si chiamano “modelli climatici”) ci dicono le tendenze a lungo termine: quindi non “che tempo farà” in un cero giorno nel futuro ma come saranno in media le condizioni del tempo in un certo periodo (ad esempio tra il 2070 e il 2100).

Riguardo al meteo, ARPA FVG ha messo a disposizione dei cittadini due nuovi servizi:

- Le previsioni meteorologiche estese fino a 10 giorni, una novità che permette di conoscere con maggiore precisione la probabilità e l’intensità di precipitazioni e la temperatura dell’aria. Questa innovazione si rivela cruciale non solo per gli agricoltori, che possono pianificare meglio le operazioni di irrigazione, ma anche per la gestione dei bacini idrici e per tutti coloro che necessitano di prevedere e gestire le attività in funzione del clima. Qui puoi trovare il servizio: https://www.meteo.fvg.it/previlong.php;

- La funzione “vicino a te” sul sito tematico meteo di Arpa FVG. Questo strumento consente agli utenti di accedere alle informazioni meteorologiche (dati, previsioni, immagini radar, immagini delle webcam) per il luogo in cui si trovano, facilitando così la consultazione e migliorando la prontezza di risposta. https://www.osmer.fvg.it/dovesei.php?ln=

Vuoi saperne di più su meteo e clima?

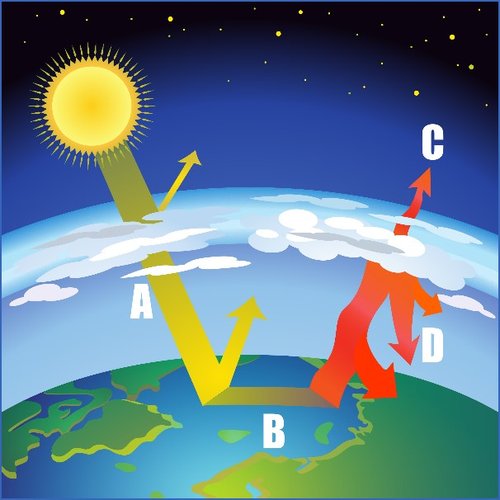

L’effetto serra che cambia il clima

L’effetto serra è un fenomeno naturale che permette il riscaldamento del pianeta ed è dovuto all’azione di alcuni gas che riducono la dispersione del calore emesso dalla terra a seguito dell’irraggiamento solare.

Spesso si tende a parlare dell’effetto serra con accezione negativa ma ciò non è corretto poiché è proprio grazie ad esso se sulla terra si sono create le condizioni di temperatura ideali alla vita come noi la conosciamo: senza l’effetto serra la terra avrebbe temperature molto più basse, con medie intorno ai -18°C.

I principali gas serra sono:

- Vapore acqueo;

- Anidride carbonica (indicata come CO2 e chiamata anche biossido di carbonio);

- Metano;

- Ossidi di azoto.

I gas agiscono come i vetri in una serra, regolando e mantenendo una temperatura interna più calda rispetto all’esterno. Oggi questo fenomeno naturale si è intensificato a causa delle molte attività umane che producono quantità elevate di gas serra e, in particolare, di anidride carbonica (CO2) che essendo più pesante dell'aria ristagna poi negli strati bassi dell'atmosfera. Quando aumenta la concentrazione dei gas serra, cresce la quantità di calore che resta intrappolato nell'atmosfera.

Per questo motivo la temperatura terrestre aumenta in modo anomalo ed il clima subisce profondi mutamenti. ma esploriamo più nel dettaglio cosa avviene all'interno dell'atmosfera:

A: i raggi del Sole attraversano l’atmosfera e giungono sulla superficie terrestre riscaldandola,

B: dalla superficie terrestre il calore si irradia nell’atmosfera sotto forma di radiazioni infrarosse,

C: circa il 30% della radiazione infrarossa si perde nello spazio e, in condizioni naturali,

D:il 70% rimanente viene assorbito dal vapore acqueo e dagli altri gas presenti in atmosfera che lo rimandano verso la superficie.

Come sta cambiando il clima in Friuli Venezia Giulia?

Per capire cosa sta succedendo al clima dobbiamo osservare e capire quali siano i cambiamenti in atto nelle zone più vicine a noi e a livello globale.

Anche il clima nella nostra regione sta cambiando.

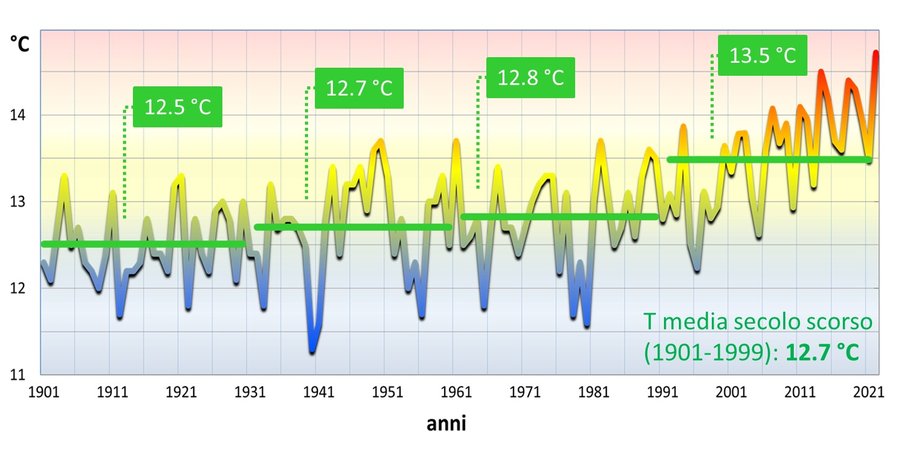

Mettendo insieme più serie di dati raccolti nell’arco di oltre cent’anni, possiamo capire com’è cambiato il clima già a partire dall’epoca dei nostri trisavoli: le temperature medie annue e quelle stagionali si sono alzate, in particolare quelle estive, con un aumento dei giorni caldi (in cui la temperatura massima supera i 30 °C) e delle notti tropicali (in cui la temperatura minima non scende sotto i 20 °C).

120 anni di temperature medie annuali a Udine. Si vede come la temperatura può variare da un anno all’altro, ma come nonostante ciò emerga una tendenza molto netta: la temperatura è sempre più alta e questo aumento è diventato sempre più marcato negli ultimi decenni (lo si vede anche da come sta diventando più ripida la scala formata dai “gradini” verdi, che corrispondono alle temperature medie calcolate sui periodi di 30 anni)

Le piogge variano molto ed è difficile capire se la quantità complessiva di pioggia caduta in un anno stia aumentando o diminuendo. Si notano però dei cambiamenti, specialmente nel modo in cui le piogge si distribuiscono nei mesi dell’anno: in molte zone l’estate diventa più secca, mentre piove di più nei mesi autunnali.

Le osservazioni ci mostrano che negli ultimi 30 anni è aumentata anche la velocità con cui il livello medio del mare cresce: nel Golfo di Trieste adesso è intorno a 4 mm all’anno. Questo aumento può essere anche maggiore dove il livello del terreno tende ad abbassarsi, come accade in diverse parti della costa del Friuli Venezia Giulia.

Cambiamenti vicini e cambiamenti lontani. Impatti graduali ed eventi estremi

Che cosa sta succedendo al clima del Pianeta?

Abbiamo tutti sentito parlare di global warming (cioè il riscaldamento globale), di eventi estremi, di fusione dei ghiacci, di innalzamento dei mari, di siccità…

Il clima è sempre cambiato nel corso dei millenni, quindi perché ci dovremmo preoccupare proprio ora?

Il riscaldamento globale a cui assistiamo da circa 150 anni è anomalo perché è molto rapido ed amplificato dalle attività dell’uomo.

Il riscaldamento globale da un lato produce cambiamenti graduali del clima (come l’aumento delle temperature medie e le variazioni nel regime delle piogge) e dall’altro aumenta la probabilità che si verifichino eventi estremi, come ondate di calore, siccità e precipitazioni molto intense.

Molto spesso gli eventi più estremi si verificano lontano da noi, ma specialmente negli ultimi anni, anche il territorio italiano sta subendo enormi danni che possono essere collegati ai cambiamenti climatici (pensiamo alla tragedia della Marmolada dell’estate 2022 o alle alluvioni che si susseguono nei versanti tirrenici e adriatici della penisola).

Anche il Friuli Venezia Giulia è stato colpito da eventi estremi come la devastante grandinata del 24 luglio 2023 che ha creato danni gravissimi all’agricoltura e alle abitazioni.

Come si fa a capire quali sono gli effetti dei cambiamenti climatici?

Le migrazioni climatiche

Gli eventi estremi e i cambiamenti graduali dovuti al riscaldamento globale compromettono gli equilibri ambientali e inducono piante, animali e persone a spostarsi verso altri territori.

Può succedere che specie animali e vegetali alloctone o aliene (che abitualmente vivono altrove, ad esempio in climi più caldi), si spostino in nuovi territori: se qui trovano le condizioni adatte (ad esempio un clima che sta diventando caldo come quello del loro luogo di origine) queste specie possono prosperare e diventare addirittura invasive modificando l’habitat, consumando le risorse disponibili e mettendo così in difficoltà le specie autoctone (quelle originarie del posto).

Anche moltissime persone si stanno spostando a causa dei cambiamenti climatici. In certi casi si spostano per sfuggire a eventi estremi come alluvioni e tempeste tropicali, cercando di non allontanarsi troppo dai loro luoghi di origine per potervi ritornare non appena possibile. In altri casi fenomeni graduali, come la desertificazione, inducono le persone a migrare in altre aree del loro Paese o addirittura in altri Paesi alla ricerca di cibo e di lavoro, per intere stagioni o anche per periodi più lunghi: in questi casi si parla di migranti ambientali o, più specificamente, di migranti climatici.

Secondo le Nazioni Unite fino al 2021, 90 milioni di persone si sono già spostate dai loro paesi d’origine a causa dei cambiamenti climatici. Secondo l’IPCC oltre il 40% della popolazione umana vive in zone ad alta vulnerabilità ai cambiamenti climatici ed entro il 2050 più di 200 milioni di persone al mondo migreranno a causa della crisi climatica.

In generale, gli impatti dei cambiamenti climatici colpiscono più duramente Paesi e popolazioni che non sono quelli che emettono la maggior parte dei gas serra: chi è meno responsabile del riscaldamento globale sta pagando il prezzo più alto. Per questo sta diventando sempre più importante il tema della “giustizia climatica”.

Il presente e il futuro

La comunità scientifica evidenzia che i cambiamenti climatici a cui stiamo assistendo sono causati dalle attività dell’uomo: le emissioni di gas serra nell’atmosfera ma anche e la distruzione delle foreste.

L’anidride carbonica rimane molto a lungo nell’atmosfera (anche 200 anni): la quantità di CO2 che emettiamo adesso influenzerà a lungo il clima futuro, quello in cui si troveranno a vivere i bambini e i ragazzi di oggi.

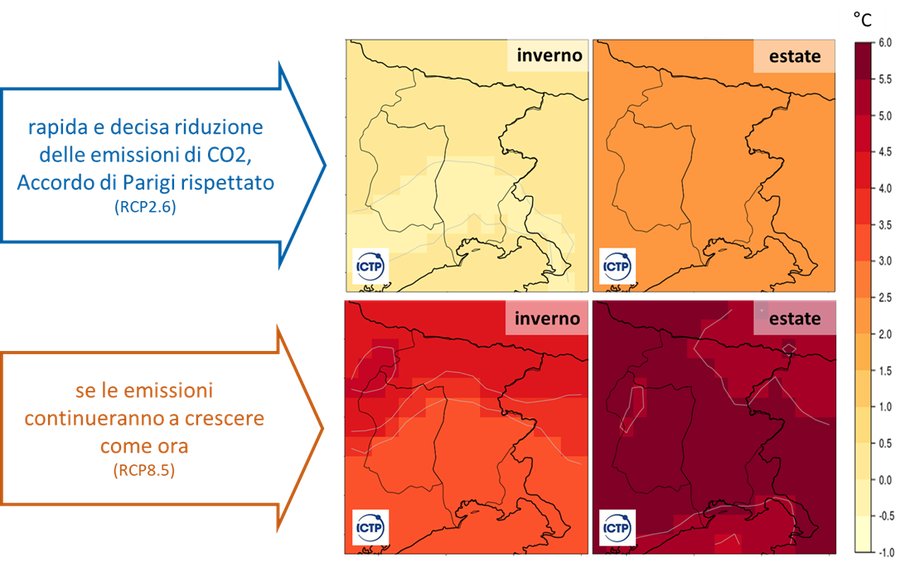

Per capire come sarà il clima futuro gli scienziati utilizzano i “modelli climatici”, effettuando dei calcoli matematici estremamente complessi con dei computer molto potenti. Per produrre le proiezioni climatiche, questi modelli hanno bisogno di sapere come cambierà la concentrazione dei gas serra nell’atmosfera, perché da questa dipende il riscaldamento globale. In base ai diversi “scenari” delle emissioni di gas serra, i modelli disegnano quindi diversi futuri climatici. Quali?

Se ridurremo subito e di molto le emissioni di gas serra, il riscaldamento globale rallenterà e la temperatura a un certo punto si stabilizzerà, rimanendo a un livello con cui potremo convivere adattandoci. Altrimenti, se le emissioni continueranno a crescere, ci aspetta un futuro climatico a cui sarà molto difficile adattarsi.

Anche nella nostra regione, siamo a un bivio

Anche in Friuli Venezia Giulia, il clima futuro dipenderà dalle scelte e dalle azioni che facciamo adesso:

- Se le emissioni di gas serra continueranno a crescere come stanno facendo ora, nella nostra regione potremmo aspettarci a fine secolo un aumento di temperatura notevolissimo rispetto al clima recente: fino a 5 °C in inverno e fino a 6 °C in estate, con un forte aumento di ondate di calore. Le piogge aumenteranno in inverno e diminuiranno di molto in estate;

- Se riusciremo a ridurre velocemente e di molto le emissioni, le temperature continueranno a crescere ancora un po’ fino a metà secolo, ma poi si stabilizzeranno: l’inverno sarà più caldo di circa 1-2 °C e l’estate di 2-3 °C. Le piogge aumenteranno leggermente in inverno e in estate saranno simili ad oggi.

Per quanto riguarda il mare, il livello continuerà ad innalzarsi per molto tempo: ma di quanto? Dipenderà da quanta CO2 emetteremo nei prossimi anni: più rapidamente la ridurremo, meno il mare salirà lungo le nostre coste.

Cosa possiamo fare?

Per limitare le cause e gli impatti dei cambiamenti climatici tutti quanti dobbiamo fare la nostra parte: le istituzioni (Governi, Regioni, Comuni, Scuole), le organizzazioni private e pubbliche e noi singoli individui.

Come punto di partenza, ognuno di noi ha la possibilità di "misurare" la propria impronta ambientale, un indicatore che, misurando diversi parametri, rileva l’impatto delle nostre azioni sulle diverse componenti dell’ambiente (suolo, acqua, aria).

L’impronta può essere calcolata in diversi modi:

- Impronta ecologica (calcolo della quantità di suolo necessaria a sostenere il nostro stile di vita);

- Impronta idrica (calcolo della quantità di acqua necessaria a sostenere il nostro stile di vita);

- Impronta di anidride carbonica (calcolo della quantità di CO2 emessa per sostenere il nostro stile di vita).

Tutte e tre ci aiutano a riconoscere e a riflettere sui nostri comportamenti quotidiani e ci possono aiutare a decidere come agire. In particolare "l'impronta di carbonio” ci aiuta a capire come possiamo dare il nostro contributo per ridurre le emissioni di anidride carbonica.

Scopri la tua impronta!

Ultimo aggiornamento 23/12/2024

URL: https://www.arpa.fvg.it/temi/temi/educazione-ambientale/sezioni-principali/ambientarsi-20/cambiamenti-climatici-e-qualita-dellaria/