Agricoltura e alimentazione

Cosa sappiamo del cibo che mangiamo?

Conosciamo davvero le materie prime che la nostra regione e più in generale il territorio italiano ci offre?

Sappiamo quale impatto ambientale hanno i nostri cibi preferiti?

Quelle che hai appena letto sono domande fondamentali: oggi, al raggiungimento degli otto miliardi di persone sulla Terra, dobbiamo ragionare su come riuscire a sfamare tutte le persone del Pianeta, riducendo l’impatto ambientale e gli sprechi.

Cibo: il potere della scelta

Se è vero che per certe problematiche ambientali e sociali il singolo individuo ha poco margine d’azione (ad esempio nel caso della mobilità molte nostre scelte dipendono anche da come sono fatte le strade, se ci sono alternative di mobilità attraverso trasporto pubblico etc.), nel caso del cibo siamo noi che possiamo scegliere ogni giorno cosa mangiare e abbiamo il potere di scelta su cosa acquistare.

Scegliere cosa mangiare è un’azione che compiamo frequentemente e spesso in maniera impulsiva, senza davvero pensare a cosa stiamo acquistando.

Scegliere il cibo è un processo complesso e articolato che include fattori emotivi, di contesto (il supermercato dove acquistiamo, per esempio), economici, di approvvigionamento (quanto a lungo si conserva questo alimento?) o legati ai propri valori etici.

Anche se le nostre scelte possono sembrarci molto piccole, hanno comunque un grande peso sulla collettività e sull’ambiente.

Oggi è possibile scegliere cibo prodotto localmente, premiando prodotti più freschi e meno confezionati, riducendo grazie alla nostra scelta anche una grande quantità di imballaggi che dopo la spesa diventano subito rifiuti.

Da dove arriva il cibo che mangi?

È importante sapere da dove arriva, cosa contiene e come viene confezionato quello che mangiamo. Così possiamo compiere delle scelte consapevoli e adottare comportamenti che aiutino l’ambiente e la collettività.

Acquistare prodotti alimentari direttamente da chi li produce, oppure mangiare i prodotti del proprio orto ci fa sentire più sicuri che stiamo scegliendo qualcosa di sano e lo capiamo probabilmente anche dal gusto.

Spesso avrai sentito dire da qualcuno che conosci che non si sa mai cosa c’è dentro in quello che compriamo al supermercato. In realtà non è proprio così.

Sicuramente è più difficile avere tutte le informazioni sui prodotti mentre facciamo la spesa ma praticamente tutto quel che c’è al supermercato è tracciabile e rintracciabile.

Non solo le etichette degli alimenti devono riportare per legge la lista completa degli ingredienti, le date di confezionamento e di scadenza e l’elenco degli allergeni ma deve essere anche possibile risalire alla filiera di produzione di ogni alimento.

Quello che invece sappiamo per certo è che molti dei cibi che acquistiamo al supermercato non sono frutto del nostro territorio.

Molte volte, i cibi che finiscono sulla nostra tavola provengono da lontano e anche solo la loro importazione comporta un certo impatto ambientale (basti pensare a quanto inquinano i mezzi che trasportano i cibi esotici per arrivare fino a noi).

Altre volte, invece, gli alimenti che scegliamo non sono di stagione: ciò significa che non si sono sviluppati naturalmente, ma sono stati coltivati artificialmente in serre riscaldate, o provengono dall’emisfero Sud che ha le stagioni invertite con un pesante impatto dovuto alla refrigerazione e al trasporto.

Proprio per il loro metodo di coltivazione, gli alimenti coltivati in serra, non saranno mai nutrienti e saporiti quanto i frutti e gli ortaggi di stagione.

Pensi di saperne abbastanza sulla provenienza del cibo che mangi?

Cibo locale

Una buona scelta è dare la priorità a quei cibi che vengono prodotti direttamente sui nostri territori, in quanto non saranno necessari sprechi di carburante o di energia per farli arrivare fino a noi. Inoltre, e non è poco, potremmo andare a vedere direttamente con i nostri occhi dove e come viene prodotto il cibo conoscendo anche le persone impegnate in questo settore.

Il cibo locale in Friuli Venezia Giulia include diversi prodotti, quali:

- Uve bianche e rosse per la produzione di vino;

- Luppolo e orzo da birra;

- Latte vaccino, di bufala, di pecora e di capra per la produzione di formaggi (tra i più famosi in FVG troviamo il Montasio: un formaggio vaccino che ha una lavorazione simile al Grana e che può essere consumato fresco, stagionato o invecchiato);

- Carne bovina, suina e avicola;

- Mele, kiwi, pesche, pere, nocciole;

- Trota, branzino, orata, vongole, cozze e fasolari;

- Cereali, soia, colza e girasole;

- Miele e altri prodotti delle api;

- Olive;

- Patate, rape, asparagi, cipolla, aglio e Rosa di Gorizia.

Biodiversità coltivata in FVG

Come saprai, la biodiversità non riguarda soltanto le specie animali. Possiamo infatti parlare di biodiversità agricola per intendere la perdita di variabilità genetica nelle piante della stessa specie e dell’impoverimento di specie coltivate in un territorio.

Riducendo questa diversità, l’ecosistema agrario diventa più vulnerabile agli stress meteorologici, ai patogeni e ai parassiti, si riducono la produzione di cibo, i servizi ecosistemici, il patrimonio genetico e una risorsa ricreativa e culturale.

In Friuli Venezia Giulia sono stati effettuati numerosi studi, coordinati in particolare dall’Università degli Studi di Udine attraverso la Banca del Germoplasma Autoctono Vegetale (BaGAV) e dall’Agenzia Regionale per lo Sviluppo Rurale (Ersa), per raccogliere e conservare nella banca del germoplasma (una sorta di database genetico) svariati esempi di agrobiodiversità (come per esempio alcune antiche tipologie di mais: rosso di Aquileia, socchievina, giallo conico di Forni, resiano, bianco perla friulano, pignoletto, dente di cavallo, cinquantino), anche se la rotazione colturale e la conservazione di antiche varietà, non sono sufficienti a contrastare la perdita di biodiversità e l’impoverimento del suolo in generale.

La tua curiosità sull’agro biodiversità non si è ancora esaurita?

Gli impatti dell’agricoltura

Anche se l’agricoltura ci fa venire in mente qualcosa di naturale, è importante sapere che possiede comunque un’impronta ambientale.

Anche l’agricoltura ha un impatto sull’ambiente, minore o maggiore a seconda di come viene gestita: in passato, per esempio, si produceva poco e non c’erano le coltivazioni intensive di oggi (l’agricoltura intensiva possiamo considerarla come un sistema di intensificazione e meccanizzazione agricola che mira a massimizzare la produzione dei terreni disponibili). Oggi, dopo un periodo di sfruttamento intensivo, si cercano soluzioni rigenerative per ripristinare la fertilità e la biodiversità.

Anche ARPA FVG svolge un ruolo importante visto che nei suoi laboratori vengono effettuate analisi chimiche sugli alimenti per la ricerca e quantificazione di contaminanti nei cibi e alla verifica di caratteristiche merceologiche e di composizione degli stessi.

In generale l’agricoltura ha un pesante impatto sugli ecosistemi naturali alterandoli con ambienti artificiali e semplificati. Per creare questi spazi dedicati si effettuano lavorazioni meccaniche (che ribaltando gli strati attivi e lasciando spesso “scoperto” il terreno hanno un pesante impatto ambientale) e si ricorre a diserbanti, antiparassitari e anticrittogamici per il controllo di erbe infestanti, insetti e malattie fungine. Spesso, dopo il raccolto, si usano i fertilizzanti di sintesi per rendere di nuovo la terra produttiva.

Nel corso degli anni molti boschi o prati stabili sono stati modificati dall’uomo per dare più spazio alle coltivazioni. Oggi, è importante la manutenzione dei territori che piano piano stanno ritornando ad uno stato selvatico, la cura dei territori che subiscono ancora un eccessivo sfruttamento, l’apertura di corridoi ecologici di collegamento e la tutela delle aree naturali esistenti.

L'impronta della dieta

La produzione di ogni materia prima comporta un certo dispendio energetico e impatto ambientale e di conseguenza anche le nostre scelte alimentari influiscono indirettamente sulla salute dell’ambiente.

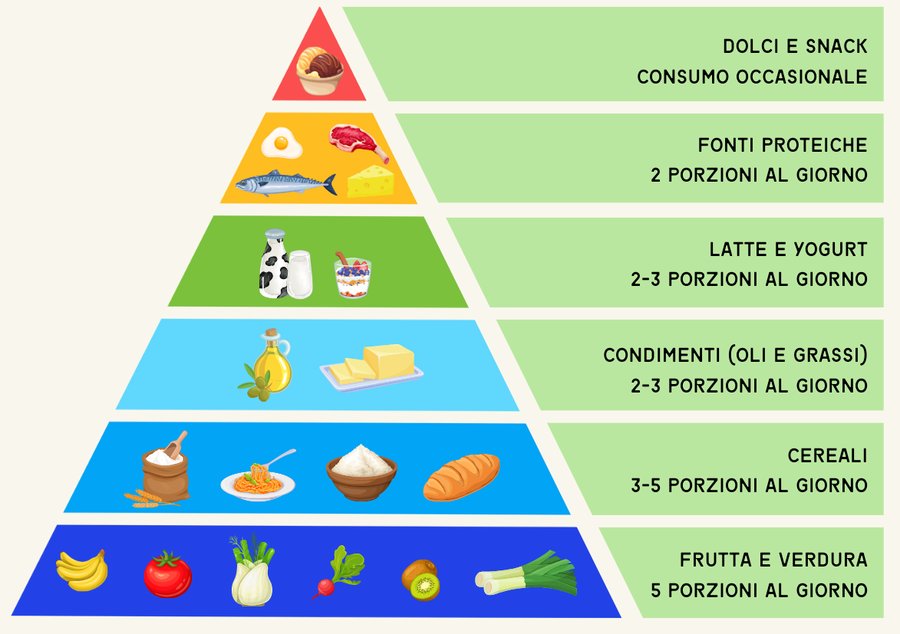

Immagine da www.issalute.it

Quasi tutti conoscono la piramide alimentare, questo schema (semplificato perché in termini energetici un kg di carne non è confrontabile con un kg di olio), ci offre un metodo di analisi delle quantità di ogni tipologia alimentare che è opportuno consumare per stare in salute e in armonia con la natura.

In cima, quindi da consumare in quantità minore, vi sono i cibi meno indicati per la nostra salute e impattanti sull’ambiente, come la carne rossa e i dolciumi, più in basso la carne bianca, il pesce, le uova e altri derivati animali come i formaggi. Ancora più in basso, da consumare in maggiore quantità, ortaggi, frutta e cereali.

Esiste un altro schema molto importante, la piramide idrica.

Quest’ultima indica quanta acqua ci serve per produrre ogni alimento: tra i cibi con la più alta impronta idrica abbiamo la carne (in particolare quella di bovino), la frutta secca, e altri prodotti di origine animale. I cibi meno impattanti invece sono cereali, frutta e verdura.

Scopri di più sulla piramide alimentare e sulla piramide idrica!

I Presìdi Slow Food e le colture particolari riconosciute del FVG

Per tutelare tutti quei preziosi prodotti che il territorio ci offre, anni fa è nata Slow Food, una grande associazione no profit (diventata internazionale), che, come indica il sito ufficiale, è “impegnata a ridare il giusto valore al cibo, nel rispetto di chi produce, in armonia con ambiente ed ecosistemi, grazie ai saperi di cui sono custodi territori e tradizioni locali”.

In particolare, all’interno del progetto sono inseriti quelli che vengono chiamati Presìdi, ossia comunità che si impegnano a preservare dall’estinzione alcune varietà di cibo autoctono, oppure a tramandarne i metodi di coltivazione o trasformazione.

I Presìdi Slow Food in Friuli Venezia Giulia sono ben 22:

- Il miele di alta montagna alpina;

- Cipolla di Cavasso e della Val Cosa;

- Il fagiolo di San Quirino;

- La fava di Sauris;

- Pestìth;

- Miele di marasca del Carso;

- Saurnschotte;

- Varhackara;

- Il cavolo cappuccio di Collina;

- Le pere Klotzen dell’Alpe Adria;

- La rosa di Gorizia;

- Il pan di sorc;

- La pitina;

- Çuç di mont;

- Radìc di mont;

- Pestàt di Fagagna;

- Formaggio di latteria turnaria;

- Brovadâr di Moggio Udinese;

- Antiche mele dell’alto Friuli;

- L’aglio di Resia.

- La pecora carsolina.

- L'oliva Bianchera.

Scopri di più sulle colture particolari riconosciute in Friuli Venezia Giulia!

Ultimo aggiornamento 12/12/2024

URL: https://www.arpa.fvg.it/temi/temi/educazione-ambientale/sezioni-principali/ambientarsi-20/agricoltura-e-alimentazione/