Acque dolci

Acqua: una molecola speciale

L’acqua è una risorsa preziosa e davvero speciale, a partire dalla sua composizione chimica. La molecola di questa sostanza vitale è formata da due atomi di idrogeno legati, con legame covalente (un legame che prevede la condivisione degli elettroni), ad un atomo di ossigeno (H2O). L’ossigeno ha una forza maggiore dell’idrogeno nel trattenere gli elettroni di legame e la molecola d’acqua si può anche definire ‘polare’ per la presenza di cariche negative vicino all’ossigeno dovute alla maggior presenza di elettroni, e di due poli positivi, vicino agli atomi di idrogeno.

Questa particolarità conferisce all’acqua capacità di sciogliere molti composti chimici. Da una struttura molecolare estremamente semplice prende vita un liquido incolore, insapore e inodore ricco di proprietà.

L’acqua si può trovare in natura in tre stati: è solida fino alla temperatura massima di 0°C, liquida a temperatura ambiente, o gassosa sopra i 100°C. La soglia di 0°C si chiama anche punto di congelamento (l’acqua liquida diventa ghiaccio), mentre la seconda, fissata a 100°C, è il punto di ebollizione (l’acqua liquida diventa vapore). Nel corso di questi cambiamenti l’acqua non varia mai la sua composizione, ma solo il suo aspetto, a causa della distanza delle singole molecole. In particolare l’acqua quando congela ha un volume maggiore e per questo motivo il ghiaccio galleggia.

La molecola d’acqua (grazie alla sua polarità) ha una forte tendenza ad attaccarsi ad altre molecole d’acqua. Le molecole in tal modo si attraggono con un’intensità che non ha eguali con altri liquidi.

Grazie a queste e altre caratteristiche, l’acqua è stata ed è fondamentale per la vita:

- Ha una forte tensione superficiale (le molecole degli strati superficiali a contatto con l’aria sono attratte da quelle sottostanti e in questo caso si crea una “tensione”, tanto che l’acqua sembra ricoperta da una pellicola ed è grazie a questo che molti insetti riescono a camminarci sopra);

- Ha una grande capacità a scorrere e ad infilarsi anche nei meandri più stretti (può scorrere in superficie, ma può penetrare nel terreno fino ad andare molto in profondità);

- È quasi incomprimibile (con un po’ di spinta si può spostare, ha quindi la tendenza a muoversi facilmente);

- È un ottimo solvente, ovvero ha la capacità di portare tutto in soluzione (e quindi ha la capacità di diluire anche molto sostanze inquinanti).

L’acqua è un elemento che ha modellato le forme del nostro pianeta, dall’acqua è nata la vita ed è presente nella nostra quotidianità in moltissimi modi.

Prova a pensarci: quante volte e per quante cose diverse utilizzi l’acqua nel corso della tua giornata.

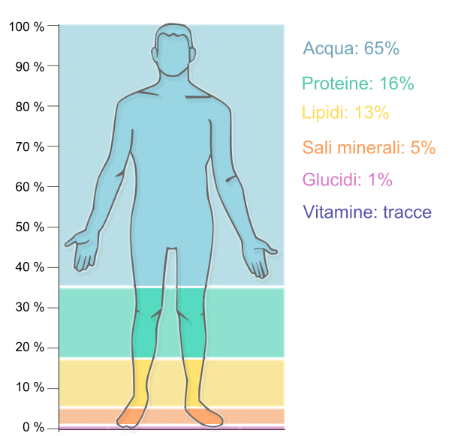

L’essere umano, in primis, è composto in gran parte di acqua (tra il 50% e il 65% del nostro peso) che è fondamentale per mantenere attive le nostre funzioni vitali.

Ogni giorno abbiamo bisogno di “nutrire” il nostro corpo con questa preziosissima risorsa. Questo ci fa capire quanto sia importante disporre di acqua potabile di elevata qualità per la nostra salute, eppure questo non ci ha impedito - nel corso dei secoli - di fare cattivo uso di questo elemento essenziale.

A livello globale, la crisi dell’acqua dolce sta rendendo sempre più complesso il suo approvvigionamento, a causa di diversi fattori. Per capire come poter gestire meglio questa risorsa, globalmente e localmente, occorre prima conoscerla un po’ meglio.

Quantità e qualità dell’acqua dolce

La scarsità d'acqua nel mondo è un concetto che per molti risulta intangibile e una sfida quotidiana per altri. In FVG abbiamo la fortuna di avere a disposizione in tutte le stagioni acqua potabile di alta qualità, ma in altre zone del mondo e anche in certe regioni italiane non è sempre così.

Anche se l’acqua ricopre quasi il 70% della terra, l'acqua dolce ne rappresenta solo una minima parte che arriva al 2,5%, mentre il resto è acqua salata. Purtroppo, di questa quantità già esigua di acqua dolce, solo l’1% è a noi accessibile, poiché il resto è intrappolato all’interno di ghiacciai e nevai. Quindi, per fare un calcolo complessivo, solo lo 0,007% di tutta l’acqua sulla terra è disponibile per servire oltre 8 miliardi di persone.

Viene da sé che questa poca acqua, bene comune di tutta l’umanità, debba essere gestita in modo accurato, senza sprechi e inquinamenti.

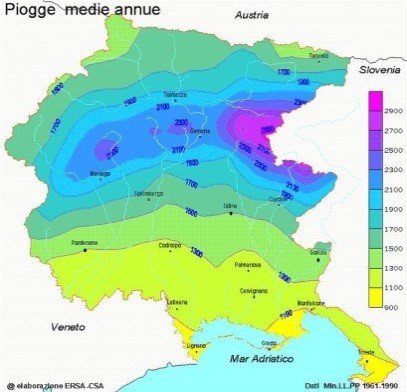

L’abbondanza di precipitazioni fa si che il Friuli Venezia Giulia sia una regione ricca di acqua dolce da falda anche se esistono delle problematiche che ne intaccano la qualità che viene costantemente monitorata da ARPA FVG.

Vuoi saperne di più sulla quantità e la qualità dell’acqua?

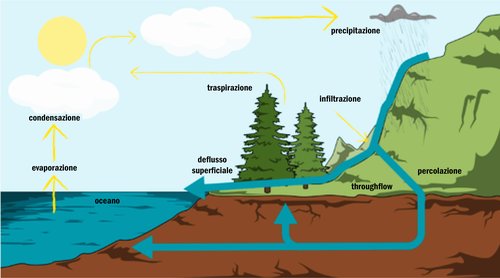

Dal ciclo dell’acqua alle capacità di autodepurazione dei fiumi

Come sta cambiando il ciclo dell’acqua? Probabilmente avrai già studiato il ciclo dell’acqua: il sole la fa evaporare, l’acqua si immette così in atmosfera in forma gassosa (vapore), diventa nube, ricade a terra come pioggia, entra nei suoli e si immette nei corsi d’acqua dolce che la conducono al mare e tutto si ripete. Attraverso il ciclo dell’acqua, questa preziosa risorsa, passando attraverso fasi e ambienti diversi, si depura continuamente: per far sì che questo accada è necessario non impattare negativamente sul ciclo dell’acqua.

A tal proposito sapevi che, a causa dei cambiamenti climatici, anche questi meccanismi stanno mutando?

L’aumento delle temperature sulla terra sta infatti provocando eventi climatici sempre più estremi, come alluvioni o, al contrario, siccità: l’aumento della temperatura, contribuisce all’incremento dell'evaporazione e le grandi quantità d’acqua evaporata devono poi di nuovo ricadere a terra e lo fanno in forma di piogge torrenziali.

I fiumi si autodepurano

Uno degli aspetti più sorprendenti, legati a questa preziosa risorsa, è che l’acqua è sempre la stessa sul Pianeta, è sempre in movimento nel suo ciclo e si rigenera in continuazione.

Come per altre risorse, anche nel caso dell’acqua, se viene data la possibilità alla natura di operare secondo i suoi ritmi, esiste un meccanismo di autodepurazione che si sviluppa attraverso le fasi del ciclo dell’acqua ed è in grado di ammortizzare, almeno in parte, gli effetti dell’attività dell’uomo.

Un fiume che mantiene le aree di esondazione naturale o più rami laterali può naturalmente attenuare la velocità della corrente. Se le sponde presentano una vegetazione ripariale intatta sono meno soggette all’erosione, rallentano la velocità e riducono la temperatura dell’acqua. In queste condizioni naturali, un fiume ha un’alta capacità depurativa e riesce ad assorbire una grande quantità di nutrienti.

A livello regionale è quello che succede lungo il fiume Tagliamento. Quando però questo grande fiume si inabissa e scorre sotto terra blocca la sua capacità depurativa, come accade al Torre, al Natisone, al Cellina e al Meduna. Quando scorrono sotto terra tutti questi fiumi non ricevono luce e ossigeno, così in questi tratti si rallenta la loro attività di auto-depurazione.

È importante però che il ciclo venga rispettato sia dal punto di vista della quantità che della qualità dell’acqua. Se da una parte è importante non interrompere la capacità di fluire dell'acqua (e quindi tutti gli interventi in area fluviale o perifluivale vanno ponderati con attenzione), d’altra parte dobbiamo anche stare attenti alla sua qualità, limitandone l’inquinamento.

In Friuli Venezia Giulia le principali fonti di inquinamento dell’acqua sono:

- l’agricoltura (per l’utilizzo di prodotti fitosanitari (anticrittogamici, antiparassitari, diserbanti) fertilizzanti);

- l’industria (per la dispersione di solventi, metalli pesanti, e PFAS).

Un’altra causa di inquinamento, anche se minore rispetto alle prime due, è rappresentata dallo scarico di acque reflue, ovvero dalle fogne cittadine che in ogni caso prima di arrivare ai corsi d’acqua e al mare seguono un percorso preciso per cercare di attenuare l’impatto ambientale.

Oggi si sta lavorando molto per studiare e progettare dei sistemi di pretrattamento e pulizia delle acque che derivano dalle fogne cittadine. Migliore è il trattamento a monte, meno inquinate saranno le acque, così che il “ciclo dell’acqua”, attraverso normali fenomeni chimico-fisici possa risanarle con facilità.

Quanto ne sai sul ciclo dell’acqua e sulle capacità di autodepurazione dei fiumi?

L’acqua che modella il territorio

Il modellamento del territorio (geomorfologia) è un processo lunghissimo, affascinante e costantemente in divenire ed è causato da diverse circostanze, tra le quali i fenomeni legati alle cosiddette acque meteoriche (cioè le piogge) che portano verso valle detriti e nutrienti e in forma di fiumi vanno verso il mare. Un fiume mantenuto il più possibile naturale tende a depositare ghiaie, sabbie e limi in maniera omogenea nelle zone di espansione naturale, dove l’acqua rallenta.

I corsi d’acqua spesso vengono visti come un “disturbo” al territorio, quando invece sono da considerarsi come fonti di vita che hanno generato e modellano i paesaggi.

La pioggia battente, per esempio, erode meccanicamente il suolo su cui cade, trasformandosi in rivoli che a loro volta - tramite ruscellamento - dilavano la superficie e portano con sé le particelle più piccole.

Il modellamento del territorio non avviene solo per cause “meccaniche” e quindi per erosione, ma anche per cause fisiche e chimiche. Ad esempio, quando l’acqua penetrata nelle fessure delle rocce e congela, aumenta di volume contribuendo alla rottura e alla frammentazione della pietra e diventando così agente morfogenetico. L'acqua può anche reagire con le rocce che incontra alterandole chimicamente, in alcuni casi sciogliendole totalmente o parzialmente. Il fenomeno del carsismo è per l’appunto uno dei processi che interessa le rocce carbonatiche (calcari e dolomie) nonché evaporitiche (gessi). In particolare le prime sono la tipologia di rocce più comuni nella nostra regione.

Nel corso di milioni di anni l’acqua penetra nelle fessure di queste rocce, allargandole e creando le grotte. Ad oggi nella nostra regione sono state esplorate più di 8.000 grotte, tra le quali la più lunga d’Italia (lunga poco meno di 90 km, caratterizzata da più ingressi collegati tra di loro con una profondità superiore al chilometro), sul Monte Canin. Le forme carsiche non sono soltanto sotterranee infatti passeggiando all'aperto in una zona carsica possiamo scorgere doline, campi solcati o più nel piccolo notare su un gruppo di rocce delle scannellature o degli alveoli.

In Friuli Venezia Giulia quasi il 70% dell’area montano collinare è interessata dal carsismo e pertanto dalla circolazione d’acqua sotterranea, che sfocia in sorgenti spesso captate dagli acquedotti per uso idropotabile.

Vuoi scoprire di più sulle grotte e sugli acquiferi carsici?

C’è tanto altro da sapere sull’azione modellatrice dell’acqua!

I bioindicatori per la qualità delle acque

ARPA FVG si occupa di monitorare la qualità delle acque dolci allo scopo di definire lo stato ambientale dei corpi idrici superficiali (laghi e fiumi) e sotterranei. Le finalità di questa attività sono la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento ed il risanamento di tutti i corpi idrici, la protezione e il miglioramento di tutto ciò che vive in acqua, nelle zone umide annesse e nei territori vicini.

Per definire lo stato ambientale è necessario raccogliere e valutare diverse informazioni (in particolare come sta il corpo idrico dal punto di vista ecologico e chimico).

Per lo stato chimico viene valutata la presenza di determinate sostanze inquinanti.

Per lo stato ecologico, invece, si osservano e si analizzano le alghe, le piante, i muschi e gli animali che vivono in acqua. Inoltre, si raccolgono dei dati su altri parametri, ad esempio l’ossigeno disciolto in acqua e la presenza di particolari sostanze inquinanti.

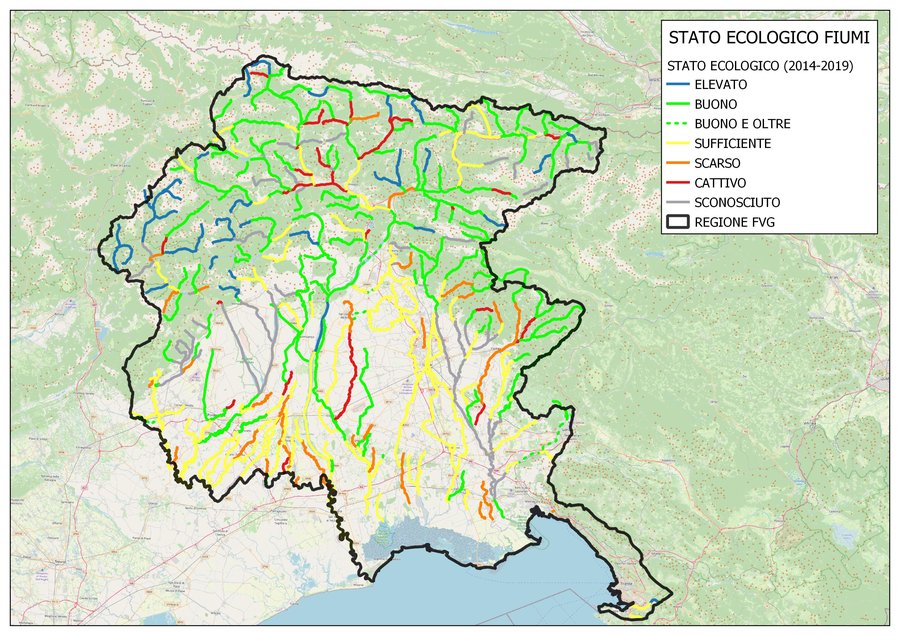

Una volta raccolti e analizzati tutti questi dati è possibile stabilire se un corpo idrico sta più o meno bene. Il suo stato di salute viene definito in: elevato, buono, sufficiente, scarso, cattivo.

Tutto questo lavoro serve a capire dove è necessario intervenire per migliorare la situazione, perché l’impegno della Regione FVG è di portare tutti i corpi idrici ad avere almeno lo stato ecologico buono.

Il monitoraggio che svolge ARPA FVG per definire lo stato ecologico è l’insieme di diverse attività scientifiche che verificano come cambiano, nel tempo, alcuni indicatori (gli indicatori sono delle misurazioni di diversi aspetti ambientali).

Chi ci può dire come sta un corpo idrico sono i bioindicatori: organismi che reagiscono a fattori esterni (ad esempio una sostanza inquinante) essendo più o meno presenti, più o meno mobili, più o meno sensibili all’inquinamento.

I bioindicatori sono:

- Diatomee (alghe unicellulari, delle dimensioni di pochi µm-micrometri, che possono vivere sia in acqua dolce che salata);

- Macrofite (alghe visibili a occhio nudo, muschi, felci, piante a fiore);

- Macroinvertebrati (organismi animali invertebrati, visibili a occhio nudo che vivono almeno una parte della loro vita in acqua a contatto con il fondo; possono essere insetti acquatici, crostacei, molluschi…);

- Pesci.

Per ogni bioindicatore sono state stabilite una procedura ed una tempistica specifiche per la raccolta e la valutazione.

Se vuoi scoprire come i tecnici di ARPA FVG eseguono i monitoraggi, consulta questa pagina.

Troverai una descrizione dei bioindicatori, le modalità e le tempistiche di monitoraggio.

Ad ogni bioindicatore viene assegnato un giudizio tra elevato e cattivo. Tutte le informazioni raccolte, intrecciate e confrontate tra loro, fanno definire lo stato ecologico di un corpo idrico (che poi a sua volta, intrecciato con lo stato chimico, ne determinerà lo stato ambientale).

Il criterio adottato per definire lo stato ecologico è quello che si chiama “One Out - All Out”: in pratica il giudizio più basso riscontrato tra quelli assegnati ai diversi bioindicatori sarà quello che decreterà lo stato ecologico complessivo del corpo idrico.

Come possiamo osservare dalla mappa, la maggior parte dei corpi idrici della nostra regione ha uno stato ecologico tra buono ed elevato (per i monitoraggi fatti negli anni dal 2015 al 2021, il 54%).

Il 46% dei corpi idrici ha una valutazione tra cattivo e sufficiente.

Le zone della regione nele quali si riscontrano maggiori problematiche e, quindi, dove la valutazione dello stato ecologico non raggiunge l’obiettivo di qualità, sono localizzate sotto la linea delle risorgive (in particolare nelle aree dei bacini del Cellina, Meduna, Torre, Natisone, Tagliamento) e in qualche tratto fluviale nelle aree montane.

Gli stati ecologici non sufficienti hanno principalmente due cause:

- i prelievi di acqua legata alla presenza degli impianti di derivazione idroelettrica (piccole centraline poste sui corsi d’acqua per produrre energia elettrica);

- lo sfruttamento agricolo.

Gli impianti di derivazione idroelettrica sono presenti nell’area montana della nostra regione e possono compromettere la quantità di acqua che scorre negli alvei. La riduzione della quantità d’acqua incide sulla presenza di pesci e di tutti gli altri organismi biologici e determina l’aumento della concentrazione delle sostanze inquinanti.

Nelle aree di pianura e fondovalle la presenza di monoculture estensive, gli allevamenti ittici, gli interventi sui corsi d’acqua per renderli più dritti o per creare bacini d’acqua comportano un aumento della presenza elevata di sostanza organica, azoto e fosforo. La massiccia presenza di queste sostanze nei corsi d’acqua fa aumentare la crescita delle alghe che possono invadere l’intero alveo, impedire il passaggio della luce, ostacolare la produzione di ossigeno in acqua e compromettere la vita di intere comunità di pesci e macroinvertebrati.

In regione sono presenti anche 11 corpi idrici lacustri che vengono monitorati attraverso un bioindicatore in più rispetto ai fiumi: il fitoplancton, cioè l'insieme degli organismi autotrofi fotosintetizzanti presenti nel plancton, ovvero da quegli organismi in grado di sintetizzare sostanza organica a partire dalle sostanze inorganiche disciolte, utilizzando la radiazione solare come fonte di energia. Un solo lago non raggiunge l’obiettivo di qualità ed è il Lago di Ragogna a causa di pressioni di tipo agricolo.

Da dove arriva l’acqua che beviamo?

In natura, l’acqua potabile è una risorsa naturale essenziale che attraverso il suo ciclo, passando attraverso il suolo e sottosuolo, si arricchisce di preziosi minerali, ma spesso anche di alcune sostanze dannose.

In Friuli Venezia Giulia le fonti di acqua potabile sono di alta qualità e derivano da falde sotterranee che solitamente si ricaricano grazie alle abbondanti piogge che cadono nell’arco alpino e prealpino.

Per verificarne la qualità vengono effettuati monitoraggi col prelievo di migliaia di campioni all’anno delle acque di acquedotto.

In FVG esistono diversi Enti Gestori del Sistema Idrico integrato, ovvero quel sistema che fornisce acqua potabile a tutto il nostro territorio: CAFC e Poiana per la provincia di Udine, IRIS per Gorizia, ACEGAS-APS-AMGA per Trieste (più ACKV- acquedotto del Carso), Hydrogea e LTA (Livenza Tagliamento Ambiente) per Pordenone. L’85% degli abitanti della nostra regione è servito da rete acquedottistica, circa 100mila persone non possono accedere a questa rete e prelevano l’acqua attraverso dei pozzi artesiani, capaci di prelevare l’acqua dalle falde più profonde.

Vuoi scoprire di più sull’acqua potabile in FVG?

Le falde acquifere e i pozzi artesiani

La falda acquifera, chiamata anche acquifero, consiste in un deposito di acque sotterranee (in movimento o ferme) tra uno o più strati sotterranei di roccia.

Potremmo immaginare dei corsi d’acqua sotterranei che invece di scorrere come sul letto di un fiume, scorrono in una struttura simile ad una spugna tra strati di roccia, ghiaia sabbie o argille.

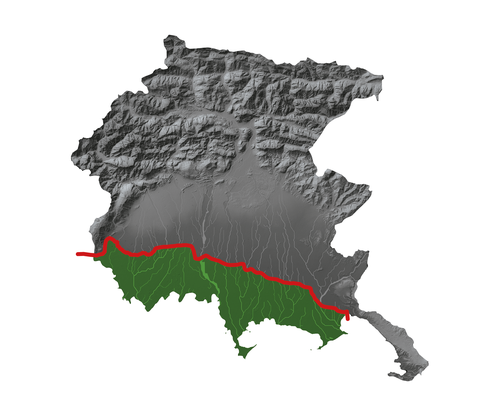

In Friuli Venezia Giulia, la zona pianeggiante è divisa in due parti da una linea immaginaria definita “linea delle risorgive” che la attraversa da sud est a nord ovest, dalla piana di Monfalcone, nella zona di Schiavetti, fino alle propaggini meridionali dell'altopiano del Cansiglio. A nord di questa linea i terreni sono molto ghiaiosi, si lasciano penetrare facilmente dalle acque che poi scorrono in profondità.

A sud della linea delle risorgive i terreni sono argillosi, creano in profondità una barriera che obbliga le acque che transitano verso il mare a riaffiorare in superficie, creando una rete di fiumi e corsi d’acqua " di risorgenza". Tuttavia non proprio tutta l’acqua riemerge in superficie, una certa quantità rimane in profondità andando a caricare le preziose falde artesiane.

L’accesso alle acque sotterranee avviene tramite i pozzi. A seconda della profondità a cui viene prelevata l’acqua abbiamo i pozzi freatici e i pozzi artesiani.

I pozzi freatici sono poco profondi e non hanno barriere con lo strato superficiale di terreno; per questo motivo è raro che l’acqua prelevata dai pozzi freatici possa essere utilizzata come acqua potabile. Il più delle volte viene usata per scopi agricoli perché lo strato di terreno soprastante la falda freatica non è in grado di filtrare e depurare le diverse fonti di inquinamento superficiali. È sempre necessario l’utilizzo di una pompa per estrarre l’acqua dai pozzi freatici in quanto, priva di pressione, non sgorga autonomamente.

I pozzi artesiani sono pozzi più profondi dai quali l’acqua sgorga naturalmente, senza l’ausilio di pompe. Generalmente i pozzi artesiani forniscono acqua di buona qualità.

In Friuli Venezia Giulia ci sono, da censimento, circa 50.000 pozzi. Dato che possiamo considerare la nostra regione una "grande vasca" che si riempie con gli apporti meteorici e si "scarica" con le risorgive, è importante porre attenzione ai prelievi nelle falde artesiane per evitare l'abbassamento di pressione e prevenire l’aumento della concentrazione degli inquinanti nelle falde.

Per ridurre l’abbassamento dei livelli degli acquiferi sotterranei, nel luglio 2023 la regione Friuli Venezia Giulia ha emanato un’ordinanza in cui si dispone che:

- i pozzi a getto continuo a uso domestico siano regolati con un riduttore di portata ed eventualmente una valvola di regolazione;

- tutti i pozzi a getto continuo non utilizzati siano chiusi e sigillati;

- i pozzi a getto continuo pubblici a uso ornamentale siano chiusi e sigillati definitivamente tramite cementazione oppure siano riconvertiti con ricircolo a ciclo chiuso.

Ultimo aggiornamento 16/12/2024

URL: https://www.arpa.fvg.it/temi/temi/educazione-ambientale/sezioni-principali/ambientarsi-20/acque-dolcihttpswwwarpafvgitadminpages4749editpanel-child-contenuto-body-section/